Questa è la storia di Emanuela Lina Meiffret, partigiana e letterata sanremese, è il racconto della vita di una donna coraggiosa, dal forte impegno civile, dagli ideali profondi e radicati, rimasta troppo a lungo nell’ombra. Dopo essere stata una presenza politica attiva nella lotta di liberazione dal nazifascismo a Sanremo nei mesi antecedenti e successivi all’8 settembre del 1943, viene arrestata nel febbraio del ’44 e poi deportata in Germania, vivendo la tragedia dei campi di concentramento. Attraverso gli articoli sui giornali della Resistenza sanremese, i preziosi documenti dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, i libri sulla Resistenza, le memorie di antiche amicizie, gli Archivi privati, abbiamo cercato di raccontare – con coinvolgimento e continua sorpresa – la complessità della figura umana di Lina. Che è personalità poliedrica, con studi in Svizzera e alla Sorbona, poliglotta, poeta e traduttrice, amica di personalità di spicco del Ponente ligure (e non solo!), tra Sanremo e Bordighera, come Italo Calvino, Guido Hess Seborga, Renato Brunati, Beppe Porcheddu e tanti altri. Ora sappiamo che dietro la riservatezza della partigiana Lina Meiffret si celano, accanto alle vicende drammatiche del Novecento, uno spessore culturale, una miniera di relazioni ed intrecci culturali che fanno di questa storia un’esperienza unica che abbiamo sentito la necessità di condividere e rendere nota. In questo libro, oltre ad essere riportate le testimonianze storiche e giornalistiche insieme alle immagini di documenti originali, vengono pubblicate le opere per la gran parte inedite (poesie, lettere, racconti, traduzioni) di Lina Meiffret. Attraverso questo prezioso lavoro di ricerca e svelamento, vogliamo rendere omaggio soprattutto ad una donna che ha saputo essere protagonista e partecipe delle cose del mondo e della Storia e che riemerge oggi più attuale che mai, sottile interprete dell’umanità e della personalità di quegli uomini e quelle donne con cui ha condiviso valori ed ideali.

[…] Le vicende che riguardano da vicino la Meiffret hanno inizio ben prima dell’8 settembre 1943. Verosimilmente Lina, che studia a Parigi alla Sorbonne, nei mesi immediatamente precedenti all’invasione tedesca della Francia, è costretta a lasciare la Francia e a tornare a Sanremo dove entra in contatto con vari gruppi facenti parte del movimento antifascista locale, il quale operava nella zona sia attraverso la sezione del P.C.I., sia nella più assoluta

clandestinità in diversi gruppi e sottogruppi più o meno organizzati, legati dal vincolo di un ideale politico comune, dal desiderio di riconquistare la libertà e opporsi agli oppressori, già dalla fine degli anni Trenta <13. In questo primo periodo Lina si muove tra Sanremo e Bordighera <14, dove del resto già era presente un gruppo di letterati e artisti antifascisti, sorto autonomamente intorno al 1939 (e poi confluito dopo la guerra nel partito socialista), che faceva capo a Guido Hess Seborga, il quale raccolse inizialmente intorno a sé, oltre a Lina, i suoi giovani amici Renato Brunati e Beppe Porcheddu, che qui si trasferì proprio nel 1939. Si legge nel Documento Porcheddu: «[…] La propaganda antifascista e antitedesca fu praticata nella zona di Bordighera da Renato Brunati e da me in un contempo indipendentemente, senza che nemmeno ci conoscessimo: ma nel 1940 ci incontrammo e d’impulso associammo i nostri ideali e le nostre azioni, legati come ci trovammo subito anche da interessi intellettuali e artistici. […]». Questo gruppo era in contatto con degli amici di Torino che condividevano gli stessi ideali, tra cui spiccano i nomi, che ricorrono più volte nella corrispondenza intercorsa tra Lina e Guido, di Giorgio Diena, Umberto Mastroianni, Vincenzo Ciaffi, Carlo Muffo, Oscar Navarro e altri, coadiuvati da Alba Galleano, anch’ella di Bordighera che poi sposerà Hess nel ’39. Gli esponenti di questo gruppo torinese, che svolse durante il Fascismo soprattutto attività di propaganda e di collegamento tra le due regioni, diffondendo i libri «proibiti», confluirono poi, dopo l’8 settembre, nelle formazioni partigiane di Giustizia e Libertà e Matteotti <15.

Sono documentati in questi anni precedenti l’Armistizio anche alcuni soggiorni di Lina nelle amate Val Gardena e Val Badia. Un caffè di Rapallo, sulla costa ligure di Levante, in quegli anni era il punto di incontro di molti intellettuali, fra cui Hess, Lina stessa, Pound (il poeta e scrittore statunitense che si trasferì proprio in questa località dove risiedette quasi stabilmente dal 1925 al 1945 e di cui Lina tradusse i suoi Cantos) e il futuro comandante partigiano Giorgio Buridan, che farà poi parte del gruppo degli intellettuali di Torino, con cui Lina ebbe un grande rapporto di amicizia, testimoniato principalmente dalle poesie a lei dedicate, oltre che da una fitta corrispondenza e da numerose traduzioni a lei affidate <16.

Lina, da marxista convinta, è iscritta alla sezione del P.C.I. di Sanremo dove primeggia la Sezione Giovanile, ricca di elementi coraggiosi e dinamici, tra cui vengono reclutati coloro che partiranno per la guerra di Spagna, per il

cosiddetto «Soccorso Rosso», come Renato Brunati. Inoltre, partecipa attivamente alla lotta antifascista, attività consistente principalmente, nel periodo che va dalla caduta del regime all’Armistizio, nel convogliare la gioventù del circondario entro quelle formazioni partigiane che cominciano a costituirsi sulle colline e sui monti alle spalle di Sanremo. Qui, a Baiardo Lina ha una proprietà che mette a disposizione della banda e che rappresenterà il quartier generale in altura; sulla costa, invece, il luogo di ritrovo e smistamento è rappresentato dalla villa Llo di Mare che Porcheddu aveva affittato ad Arziglia (Bordighera), lungo la via Aurelia; Renato ha invece una casa alla Madonna

della Ruota, sempre a Bordighera.

Si ipotizza in un documento pubblicato chiamato per comodità “Pratica Meiffret” (una sorta di relazione sull’attività della Meiffret redatta in data 11/3/1946, la cui attendibilità di alcuni contenuti è comunque discutibile), che Lina avesse dei contatti con ufficiali del servizio francese e che per questo si recasse spesso in Francia, mentre probabilmente stava svolgendo un’attività di organizzazione del fronte della Resistenza spagnola, come viene in effetti

confermato in una lettera del 9 maggio del 1946 di Giorgio Buridan, in cui compaiono del resto altri nomi presenti sul documento. Vi si legge: «[…] Cara amica, dammi tue notizie, su di morale…non vagheggiare a idealistici spagnolismi e lavora invece […]»

Certamente Lina si recò più volte in Francia per motivi culturali: lo stesso Hess le procurò un documento, datato 8 febbraio 1946, dell’Unione culturale di Torino; sicuramente conosceva ed era in contatto con Vualch (nel documento

del ’46) o Walch (nella lettera di Buridan) di Nizza, probabilmente un editore, che aveva ricevuto da Buridan il suo diario partigiano di cui non aveva, ancora nel maggio del 1946, dato un riscontro all’autore. È certa, invece, la sua amicizia con Philippe Garigue <17, altro nome presente nel documento, come risulta evidente da un racconto che lui le avrebbe affidato di tradurre, conservato tra le sue carte, dal titolo “Antonio”; è altresì certo il rapporto di

collaborazione per scopi di lavoro tra Lina e Garigue, come dimostrerebbe il documento dal titolo evocativo “Appunti per Lina”, una sorta di memorandum-progetto, scritto da Guido Hess, in cui si prospetta la possibilità di «chiedere al cap. Garigue se conosce bene l’alleato da cui dipende il permesso per nuovi giornali. In caso positivo, chiedere a Garigue di farmi un biglietto di presentazione. Se Garigue deve tornare a Torino, dagli il mio indirizzo, o scrivermi per dirmi dove posso andare per rintracciarlo». (Senza data, ma con firma «Guido Hess»).

Anche Bruna De Marchi, citata nel documento, con cui Lina si sarebbe presentata al CLN di Bordighera, è una sua amica: si tratta della signora presso la quale la Meiffret risiedeva a Villa Monteverde, prova ne sia una busta di lettera, inviata da Roma dal futuro marito di Lina, Mario Scudieri, nel 1947.

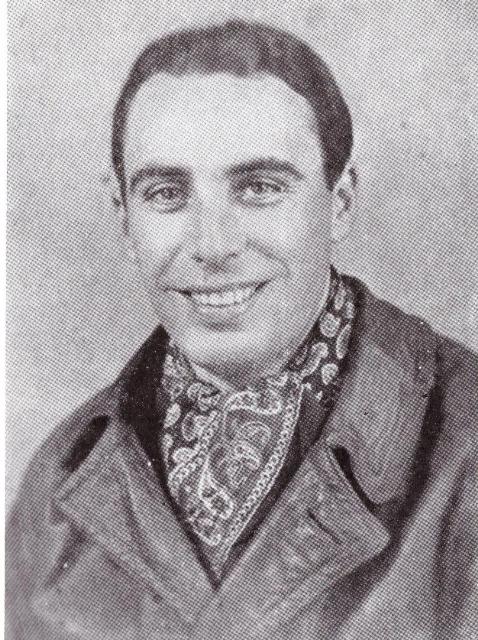

Renato Brunati

Renato Brunati <18, figlio di Giuseppe Brunati, un ufficiale fascista, e di Margherita Burki, nasce a Venezia l’8 febbraio del 1903, ma, dopo essersi spostato in varie città italiane e estere, sceglie come residenza la cittadina di

Bordighera nel Ponente ligure, in cui, come già detto, si raccolgono alla fine degli anni Trenta alcuni intellettuali antifascisti. Ross così lo descrive: «[…] He was a generous, warm-hearted man. An intellectual with a love of literature and poetry. In his present political role he jokingly likened himself to Byron. […]» Letterato, filosofo e poeta, Lina affermava che Renato era stato uno scrittore molto fecondo. Di lui è riuscita a conservare alcune poesie inedite che, rappresentando probabilmente gli unici documenti letterari che ci rimangono di questo eroe della Resistenza, acquistano un valore ancora maggiore tra le testimonianze scritte della lotta partigiana nel Ponente ligure.

«E pure morì sotto il martirio nazista l’animatore di una delle prime bande a Baiardo: Brunati, il partigiano poeta». Così lo ricorda infatti Italo Calvino nel suo “Ricordo dei partigiani vivi e morti”. Appartenente alla II Divisione Felice Cascione, V Brigata Nuvoloni di Imperia, propagandista e organizzatore delle bande armate bordigotte collegate a Sanremo e, dopo l’8 settembre, elemento di spicco della banda che opera a Baiardo con Lina Meiffret. Renato viene arrestato due volte e sempre con Lina <19: la prima poco dopo l’8 settembre 1943, per propaganda antifascista, ma viene quasi subito rilasciato <20; il secondo arresto, definitivo, ha luogo a Sanremo, allorché Brunati viene fermato e trovato in possesso di volantini e documenti compromettenti <21. Di questi fatti ci parla M. Ross, nel suo libro: il primo arresto avviene per possesso e diffusione di materiale sovversivo verosimilmente nel dicembre 1943, con rilascio subito dopo le festività natalizie per mancanza di prove. Il secondo arresto, definitivo, avviene dopo qualche giorno, il 6 gennaio 1944, come risulta del resto dal documento ANPI, a Sanremo, allorché Brunati viene fermato e trovato in possesso di volantini e documenti compromettenti <22, ma Ross è il solo a parlare del doppio arresto dei due compagni in questa data. Per quanto affermato da altri studiosi, si veda Gandolfo, Sanremo in guerra cit., p. 138.20: la prima poco dopo l’8 settembre 1943, per propaganda antifascista, ma viene quasi subito rilasciato.

Durante la guerra Brunati era stato ufficiale nella GAF (Guardia alla frontiera) a Mentone. Come già accennato, aveva quindi fatto parte, come volontario, del Soccorso Rosso, esperienza che lo aveva condotto a militare nella Brigata Internazionale in Spagna. A Bordighera, dove ha una casa alla Madonna della Ruota, Renato fa parte di una ristretta cerchia di intellettuali, tra i quali, oltre a Lina e al pittore e illustratore Beppe Porcheddu, va ricordato il suo grande amico Guido Hess Seborga. Guido avrà un lungo rapporto di amicizia con questo giovane eroe che si interromperà con la sua tragica fucilazione al Turchino. Hess gli resterà fedele nell’affetto: una eco di quanto la morte di Renato abbia profondamente segnato gli animi di tutti coloro che lo avevano conosciuto in quegli anni resistenziali si può concretamente leggere negli scritti che molti di loro gli rivolgeranno. A Brunati Hess dedica il suo primo romanzo “L’uomo di Camporosso”, uscito nel 1948, e lo ricorda nel suo secondo romanzo sulla Resistenza del Ponente ligure pubblicato nel 1949 e intitolato “Il figlio di Caino”, in cui il protagonista, capo ammirato e indiscusso di un gruppo di partigiani riunitisi in una banda che si nasconde sul Monte Nero, tra Sanremo e Bordighera, porta il nome decisamente evocativo di Renato Bruni.

[NOTE]

13 Cfr. Gandolfo, Sanremo in guerra cit., pp. 129 ss.

14 Nel 1941 è sicuramente a Bordighera, come dimostra un suo appunto su di un foglio di quaderno (Archivio Giacometti Loiacono); nel luglio del 1943 è sempre a Bordighera, come si deduce dalla lettera indirizzata ad Hess con firma congiunta di Renato (Brunati) e Lina (Archivio Laura Hess); nella «pratica Meiffret», con data 11/3/1946, si legge «residente a Bordighera».

15 R. Zangrandi, op. cit.

16 Su Giorgio Buridan è uscito un volume curato da Maria Silvia Caffari, Fatti e persone nella mia vita, Nerosubianco ed. 2021, in cui il rapporto con Lina viene limitato solo alla sua attività di «traduttrice… una francese che frequentai per un certo periodo e insieme discutemmo sulla difficilissima traduzione dei Cantos», pp. 75-76.

17 Il capitano Philippe Garigue fu scelto nel 1945 dagli Alleati per condurre le trattative di pace con i francesi di De Gaulle che entrarono a Ventimiglia rivendicando piena libertà di azione nei confronti dell’Italia con la quale si consideravano ancora in stato di guerra (la Francia non aveva firmato l’Armistizio dell’8 settembre). Grazie alla mediazione di Garigue i francesi evacuarono Ventimiglia l’11 luglio del 1945. Al capitano Garigue per queste sue azioni fu conferita la cittadinanza onoraria di Ventimiglia. Si veda R. Villa, La difficile missione del cap. Garigue, nella Ventimiglia del 1945, occupata dai francesi, da La Voce Intemelia, anno XLIV, n. 10. Ottobre 1989.

18 Per la bibliografia su Brunati si veda: http://www.bordighera.net (articolo di V. Moschetti del 24 febbraio 2014 con riferimento al saggio di P. Revelli, La seconda guerra mondiale nell’estremo Ponente ligure); Strato, La Resistenza in provincia di Imperia cit., pp. 241, 247 e nota 16, 302 e nota 45; L’epopea dell’esercito scalzo cit., pp. 43-44, 47-48; http://www.straginazifasciste.it (Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia), s.v. Passo del Turchino; Mela, Aspettando aprile cit., pp. 35-36, in cui lo si definisce «studioso di problemi filosofici, specialmente riguardanti l’educazione del fanciullo»); Gandolfo, Sanremo in guerra cit., pp. 137 ss.. Su Renato si legga inoltre il ricordo commosso ed appassionato che di questi scrive G.B. Calvini in L’epopea dell’esercito scalzo cit., pp. 47-48; in Biga-Iebole, Storia della Resistenza imperiese cit. pp. 192 ss. Renato viene definito a ragione come «la figura più ardimentosa e romantica della lotta partigiana nella zona di Sanremo». Per una sua descrizione fisica e caratteriale, cfr. Ross, From Liguria with Love cit., pp. 157 ss., il quale definisce Lina e Renato «both idealists and dreamers»; F. Mocci (con il contributo di D. Canavese di Ventimiglia), Il capitano Gino Punzi, alpino e partigiano, Alzani ed., Pinerolo (TO), 2019, (Documento Porcheddu).

19 Si veda in Ross, From Liguria with Love cit., pp. 163-64 e ss., il racconto del doppio arresto di Lina e Renato: il primo, come si può desumere dal testo, avviene per possesso e diffusione di materiale sovversivo verosimilmente nel dicembre 1943, con rilascio subito dopo le festività natalizie (altrove si legge il 22 dicembre); il secondo dopo qualche giorno, se si deve credere alla data del 6 gennaio 1944 riportata nel documento dell’ANPI. Ross è comunque il solo a parlare del doppio arresto dei due compagni. Per quanto affermato da altri studiosi, si veda Gandolfo, Sanremo in guerra cit., p. 138.

20 Cfr. Strato, La Resistenza in provincia di Imperia cit., p. 247 fa riferimento ad un arresto subito dopo l’8 settembre 1943: con tutta probabilità si tratta del fermo di cui parla Ross, avvenuto tra fine novembre e dicembre, quando Renato si trovava nella sua casa di Bordighera con Lina (mentre nascondeva i due inglesi) di cui parla Ross, cfr. nota precedente.

21 Cfr. Mela, Aspettando aprile cit. p. 36. In Gandolfo, Sanremo in guerra cit., p. 138 si riferisce invece che Renato era in missione a Sanremo; similare il racconto di Ross, From Liguria with Love cit., p. 168 che, però, parla di questioni urgenti che sia Lina sia Renato avevano da sbrigare a Sanremo.

22 Cfr. Mela, Aspettando aprile cit. p. 36. In Gandolfo, Sanremo in guerra cit., p. 138 si riferisce invece che Renato era in missione a Sanremo; similare il racconto di Ross, From Liguria with Love cit., p. 168 che, però, parla di questioni urgenti che sia Lina sia Renato avevano da sbrigare a Sanremo.

Daniela Cassini – Sarah Clarke, Lina. Partigiana e letterata, amica del giovane Calvino. Lettere, poesie e scritti inediti di Lina Meiffret, Isrecim, Fusta editore, 2022

Tag: 1943

A San Michele si può dire che ogni casa è inabitabile

Dopo l’8 settembre 1943, giorno dell’armistizio, ad Olivetta San Michele era rimasto solo un gruppo di carabinieri, mentre i restanti militari del Regio Esercito avevano cercato in ogni modo di sfuggire alla cattura da parte dei soldati germanici. Data l’importanza del collegamento viario con il Piemonte, la Val Roia conosce sin da subito l’attenta vigilanza dell’occupante tedesco, che tuttavia per mesi non si traduce in un presidio militare stabile e consistente nei centri della bassa valle. La situazione si fa ben più critica quando, con lo sbarco alleato in Provenza nell’agosto 1944, i tedeschi in ritirata stabiliscono una linea di difesa sulla dorsale delle Alpi Marittime, facendo della Val Roia un’immediata retrovia del fronte. E’ allora che il nemico occupa in forze il comune per trasformarlo, al pari di Airole, in un caposaldo del fronte, per cui ivi rimarrà fino alla Liberazione, spargendovi il terrore con rastrellamenti e saccheggi. Per la gente della bassa Val Roia inizia così un tragico calvario. Come le popolazioni di Airole, Collabassa e Piena (quest’ultima a quel tempo frazione di Olivetta, ora invece francese), anche gli abitanti di Olivetta sono fatti sgomberare dai tedeschi ed avviati verso Tenda ed ancora più a nord, in gran numero fino a Torino, con treni o con atri mezzi, senza viveri, esposti alle intemperie; molte persone sono ammalate; i più sofferenti sono i bambini. La poca gente che riesce a rimanere in paese è sempre sotto la minaccia della frusta tedesca.

Come ad Airole, anche qui, data l’estrema drammaticità della situazione, non si costituì mai un CLN, ma taluni antifascisti – tra cui, per indicarne uno, Bruno Muratorio <679 – si mossero comunque, riuscendo col tempo a collegarsi con i partigiani della V Brigata “Luigi Nuvoloni”, che operava tra la Valle Argentina e la frontiera. Degli abitanti del Comune, sono stati riconosciuti partigiani combattenti i cittadini: Agostino Cotta (Michele), deceduto il 20 luglio 1945 a Verrino Olivetta; Pietro Gavini (Barin), fucilato il 12 agosto 1944 a Sospel; e Dante Limon (Spezia). Appartenevano alle Brigate IV e V della II Divisione d’assalto Garibaldi “F. Cascione”. <680

Durante l’occupazione di Olivetta San Michele i tedeschi fucilarono i civili Carlo Gastaldi, Oreste Gastaldi e Costantino Ricci. <681

Una nota d’ambiente del periodo di occupazione tedesca a Olivetta è delineata alle pagine 61-62 del volume “Ricordi di guerra”. <682

Pesantissimi i danni inflitti agli abitanti del piccolo comune, se solo si pensa che a causa di incursioni aeree alleate risultarono distrutti 180 fabbricati, mentre altri 38 finirono devastati a seguito di operazioni nazifasciste. <683 Un problema non di poco conto, tra i molti e assillanti di allora, per la nuova amministrazione democratica in carica negli anni 1945-1946, sindaco Giulio Iperti e assessori Armando Limon, Luigi Rey, Lorenzo Trucchi e Umberto Trucchi. <684

Per avere un quadro vivido della situazione creatasi a Olivetta per effetto dell’occupazione tedesca, ci rifacciamo a quanto scritto mesi dopo la Liberazione da Don Ermenegildo Moro: “Il paese è gravemente colpito dalla guerra: vi sono moltissime case di abitazione inservibili. A San Michele si può dire che ogni casa è inabitabile, perché tutte bruciate e distrutte eccezion fatta della stazione e della casa comunale. La popolazione è indigente di ogni cosa, perché tutto è stato asportato oppure incendiato e distrutto sul posto. Sarà un problema grave provvedere gli indumenti e la biancheria per fronteggiare l’inverno. Di questo nulla è rimasto e se un po’ è stato ritrovato è inservibile ed in pessimo stato. Un altro problema grave è quello del latte per i bambini. Nessuna mucca e pochissime capre, assolutamente insufficienti alla bisogna. Occorrerebbe ottenere una dotazione di latte condensato. Le condizioni sopra descritte sono ancora aggravate dal fatto che non è ancora possibile il transito, per la rottura dei ponti, e questo dopo più di tre mesi dalla cessazione delle ostilità. Nessuno provvede e questo inverno sarà terribile per vettovagliarci e per ripararci dalle intemperie…”. <685

[NOTE]

679 Bruno Muratorio riuscì a fuggire dal campo di concentramento tedesco di Monza il 2 febbraio 1945 e, dopo varie peripezie, si rifugiò a Torino fino alla Liberazione con tanti suoi conterranei (ISRECIM, Archivio, Sezione II, cartella L 75).

680 ISRECIM, Archivio, Sezione II, cartella R2.

681 ISRECIM, Archivio, Sezione II, cartella 111; lettera del sindaco di Olivetta datata 12 gennaio 1981.

682 Ricordi di Guerra (Ventimiglia 1940-1945), s.l. [s.t. Pinerolo], Comune di Ventimiglia e Dopolavoro Ferroviario, 1995.

683 ISRECIM, Archivio, Sezione II, cartella 111; lettera del sindaco di Olivetta datata 21 settembre 1945. Vedasi pure ISRECIM, Archivio, Sezione II, cartella L 37.

684 Ibidem, lettera datata 24 marzo 1998.

685 Don Nino Allaria Olivieri, “I testimoni raccontano”, cit., pag 59 e sgg. Il lavoro continua con il capitolo ‘Piena e Libri'”, dove si evidenzia la tristezza della popolazione locale costretta ad assumere la cittadinanza francese.

Francesco Biga e Ferruccio Iebole (a cura di Vittorio Detassis), Storia della Resistenza Imperiese (I^ Zona Liguria) – vol. V, Ed. Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, 2016, pp. 230-231

[3 settembre 1944]

[…] “Nettu” [Ernesto Corradi], che fino a quel momento si era mantenuto nascosto, esce allo scoperto con il corpo proteso in avanti, guarda ancora per un istante il viadotto sospeso nel vuoto sul Roia, poi, deciso, parte correndo e, in pochi secondi, raggiunge l’altra sponda; per alcuni istanti rimaniamo indecisi, ma, mentre sulla strada persiste ancora il silenzio, anche noi partiamo saltando di corsa sulle traversine dei binari e riusciamo tutti a raggiungere il nostro capobanda.

Un tratto di galleria che copre quella strada percorsa dal nemico facilita il nostro passaggio, infatti proprio mentre ci troviamo sulla sua sommità, sotto di noi transita un’autoambulanza scortata da un camion tedesco.

Ci allontaniamo in fretta per raggiungere la cima di una collina, intanto sulla strada il traffico degli automezzi militari continua inarrestabile.

Superato il grande ostacolo del Roia, ci dirigiamo verso il paese di Collabassa [Frazione di Airole IM)]; sul sentiero, fra alberi di pino, incontriamo un giovane di Olivetta San Michele e lo convinciamo a seguirci; il suo nome di battaglia sarà “Pineta”, proprio a ricordo del luogo in cui l’abbiamo incontrato.

[…] “Pineta”, già combattente nei battaglioni d’assalto a Tobruch, aveva sofferto la guerra e il suo unico desiderio era di vederla finita.

I rimanenti sei, di cui io facevo parte, erano tutti ragazzi sotto i vent’anni, nati e cresciuti in epoca fascista; non avevano mai conosciuto la vera libertà.

[…] Riprendendo la descrizione delle nostre avventure, dopo aver varcato la frontiera cui accennavo prima, scendiamo lentamente con cautela verso Castellar, un piccolo paese sopra Mentone […]

Giorgio Lavagna (Tigre), Dall’Arroscia alla Provenza. Fazzoletti Garibaldini nella Resistenza, IsrecIm, ed. Cav. A. Dominici, Oneglia Imperia, 1982

Si è qui sopra riprodotto un minimo stralcio delle avventure occorse ad un gruppo di partigiani che, debitamente autorizzati dai comandi garibaldini imperiesi, cercavano di unirsi alle forze alleate, a quella data ormai giunte alla frontiera italo-francese.

Arrivati oltre confine Lavagna ed i suoi compagni, compresi quelli trovati cammin facendo, vennero arruolati nella FSSF, First Special Service Force (chiamata anche The Devil’s Brigade, The Black Devils, The Black Devils’ Brigade, Freddie’s Freighters), reparto d’elite statunitense-canadese di commando, impiegato anche nella Operazione Dragoon nel sud della Francia, tuttavia sciolto nel dicembre 1944; a questa data, per non farsi internare, questi garibaldini furono costretti ad immatricolarsi nel 21/XV Bataillon Volontaires Etrangérs francese.

Adriano Maini

Estate-autunno 1944 – Sfollamento a San Michele. Altri ricordi ferroviari

Dopo il primo bombardamento notturno e dopo due o tre notti passate nella galleria-rifugio di via San Secondo, si pensa di sfollare, anche perché l’alloggio è stato un po’ danneggiato. La scelta di molti ventimigliesi cade su Airole e San Michele, per via della facile comunicazione ferroviaria con Ventimiglia, dove la vita e il lavoro continuano.

[…] Trovata sistemazione a San Michele, vi portiamo, sempre col treno, un po’ di masserizie (letti, materassi, vestiario, oggetti di cucina). Si spera sempre che gli alleati “facciano presto”, specialmente dopo lo sbarco in Provenza

dell’agosto. Ma proprio quest’ultima operazione sarà la generatrice delle più gravi vicende.

Il trenino per un po’ di tempo fa il suo bravo dovere tra Ventimiglia e Piena, poi sposta il suo capolinea ventimigliese in zona Peglia (non ricordo più se per interruzione del ponte sul Roia o per non esporlo a mitragliamenti in stazione).

Una sera (ancora chiaro), quasi in arrivo a Bevera, sentiamo e vediamo volteggiare sopra di noi un paio di “caccia”. Il treno si ferma, tutti giù di corsa verso il paese, a ripararci quanto possibile. Non succede nulla, quei piloti hanno avuto coscienza. Si riparte a notte fatta. Pochi giorni dopo il servizio ferroviario cessa di funzionare.

A Ventimiglia la situazione si aggrava. Bombardamenti, mitragliamenti, incursioni fulminee. Mancato il treno, si utilizza qualsiasi mezzo, biciclette, carri a trazione animale, perfino un carrello del Servizio Lavori (cioè uno di quei carrelli, non a motore, che circolano sui binari per la manutenzione), naturalmente usato una sola volta in discesa, ché spingerlo in salita sarebbe stato impossibile; infine si va anche a piedi.

Un mattino, transitando da Airole (meglio, sotto Airole, sulla statale), trovo un carro, trainato da un mulo, carico di giovani dell’esercito della R.S.I., che dalla loro caserma (il fabbricato mi pare ci sia ancora) si apprestano a scendere verso Ventimiglia. Tra essi alcuni amici che avevano fatto quella scelta. Mi invitano a salire ed io accetto di buon grado anche se, cammin facendo, “stringo” un po’ all’idea di trovarmi in mezzo a un agguato di partigiani.

Come si intuisce, è ormai impossibile percorrere tutti i giorni il tragitto San Michele-Ventimiglia. Però bisogna andare perché si rischia di essere considerati assenti ingiustificati dal lavoro. Allora ci si ferma qualche notte a Ventimiglia, poi si va su e si ridiscende e così via […]

Renato Pastorino, “Flashes” di guerra 1940-1945 in Renzo Villa e Danilo Gnech (a cura di), Ventimiglia 1940-1945: ricordi di guerra (con la collaborazione di Danilo Mariani e Franco Miseria), Comune, Studio fotografico Mariani, Dopolavoro ferroviario, Ventimiglia, 1995

I partigiani attaccano Villa Balzi per liberare un ferito di nome Autano

Ai primi di novembre [1943] i fuggitivi [Michael Ross e George Bell] giungono in Bagnasco […] Erano giunti in terra ligure senza nemmeno saperlo. Puntarono la mattina più a valle, in vista di un casolare. Ma un incontro del tutto fortuito cambierà i loro progetti, studiati per giorni e giorni. L’uomo incontrato era Renato Brunati e il luogo il paese di Baiardo […] i Porcheddu [n.d.r.: dalla loro abitazione, Villa Llo di Mare, sita in Arziglia di Bordighera (IM)] liberamente andarono incontro per salvare la vita dei due sconosciuti inglesi. Il ringraziamento, Ross, lo estende a Vincenzo Manuel Gismondi, a Federico Assandria e ad Elio Moraglia. “Beppe aveva ordinato di portarci in una casetta nel paesino di Negi ove vivevano sua moglie e i figli dopo l’arresto di Lina e Brunati” [Ross]. Dopo l’impresa fallita [n.d.r.: tentativo di andare in barca a motore da Bordighera per la Corsica, causa affondamento per avaria del natante prescelto!] i due fuggiaschi inglesi riuscirono a trovare riposo e calore umano ma dovettero lasciare le terre di Arziglia […]

Don Nino Allaria Olivieri in Ventimiglia … sentieri della speranza <ANPI, Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, Nante Edizioni, Imperia>, 2006, ripubblicato in Quando fischiava il vento. Episodi di vita civile e partigiana nella Zona Intemelia, Alzani Editore <La Voce Intemelia – A.N.P.I. Sezione di Ventimiglia (IM)>, 2015

La zona davanti all’ex scalo merci ferroviario di Bordighera

I problemi erano tanti e tutti molto seri.. Abitavo a Bordighera tra lo scalo merci della stazione e una casa dove erano accasermati dei militi fascisti. Casa mia era vuota, perché i miei genitori erano sfollati, come era stato consigliato da Radio Londra, che suggeriva di abbandonare le case vicino ai nodi ferroviari perché soggetti a bombardamento. Dalle mie finestre controllavo agevolmente ogni movimento in stazione e nella casermetta dei fascisti.

Avevo notato che ogni notte i militi si recavano a scaricare le merci che arrivavano con il treno e lasciavano la caserma sguarnita.

Il gelataio Eccolo (Renzo Pirotelli) mi prestò il triciclo fatto a barchetta, con il quale durante l’estate vendeva i gelati sul lungomare di Bordighera e Vallecrosia. Mi procurai anche un attrezzo da scasso e un piccone, depositai tutto nel portone di casa mia e attesi la notte. Alle 2 regolarmente arrivò il convoglio e tutti i militi uscirono per andare a scaricare il treno. Mi precipitai a portare il triciclo con gli arnesi da scasso vicino all’ingresso della casermetta.

Piano piano, per fare meno rumore possibile, forzai la porta… Tre alla volta li caricai nel ventre della barchetta ed alla fine caricai le scatole di munizioni. Il triciclo era quasi colmo. Riportai il carretto nel portone di casa mia e camuffai il carico coprendolo con alcuni pezzi di legna da ardere e una coperta.

Prima che i militi tornassero, ero già sulla via Romana verso Vallecrosia… Angelo Athos Mariani in Giuseppe Mac Fiorucci, Gruppo Sbarchi Vallecrosia, ed. Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia < Comune di Vallecrosia (IM) – Provincia di Imperia – Associazione Culturale “Il Ponte” di Vallecrosia (IM)>, 2007

Bordighera (IM): Villa I Balzi

Il 3 di settembre 1944 poderosa azione in Bordighera: alcuni garibaldini del 6° distaccamento, compreso Martino Blancardi (Martinetto), attaccano di sorpresa il nemico a Selvadolce e catturano venti fascisti e ingenti quantitativi di armi comprendenti quattro mortai da 81 mm., centosessanta fucili, dieci mitra, dieci fucili mitragliatori con rispettive munizioni, quindi liberano parecchi prigionieri politici rinchiusi nelle carceri locali; il giorno dopo gli stessi attaccano Villa Balzi per liberare un ferito di nome Autano e disarmano un fascista alla Madonna della Ruota (testimonianza scritta di Martino Blancardi).

Francesco Biga, Storia della Resistenza Imperiese (I^ Zona Liguria), Vol. III. Da settembre a fine anno 1944, ed. Amministrazione Provinciale di Imperia, 1977

Alcuni partigiani di Bordighera furono attivi a partire dalla fine del 1944 nel Gruppo Sbarchi di Vallecrosia (IM), una struttura, al pari della Missione Corsaro di Ventimiglia (IM), di collegamento operativo con gli alleati, entrambe sotto il comando di Stefano Leo Carabalona, già eroico comandante dell’8° Distaccamento della IX^ Brigata d’Assalto Garibaldi “Felice Cascione”, prima, di Distaccamento della V^ Brigata “Luigi Nuvoloni” della II^ Divisione “Felice Cascione”, poi, distintosi in modo particolare rispettivamente nelle battaglie partigiane per Rocchetta Nervina (IM) e per Pigna (IM). E quando Carabalona venne l’8 febbraio 1945 gravemente ferito in un agguato in Vallecrosia (e curato in via provvisoria e fortunosamente dal prof. Gabetti nell’ospedale di Bordighera prima di essere messo in salvo a Nizza) a subentrargli nell’incarico fu proprio un patriota di Bordighera, Renzo Stienca Rossi. Adriano Maini

La mia storia nella Resistenza è legata a filo doppio con Renzo [“Stienca“] Rossi.

Nell’agosto del 1944 mi aggregai al gruppo partigiano di Girò [o Gireu, Pietro Gerolamo Marcenaro di Vallecrosia (IM)], che operava nella zona di Negi [Frazione di Perinaldo]. Dove godevamo anche dell’appoggio di Umberto [Gigetto] Sequi a Vallebona e di Giuseppe Bisso a Seborga; tutti e due membri del C.L.N. di Bordighera. Negi era il punto di contatto tra le varie formazioni partigiane che operavano nella zona, tra queste, quelle sotto il comando di Cekoff [o Cecof, Mario Alborno di Bordighera] e di Gino [Luigi Napolitano]… I tedeschi rastrellarono tutta la zona cercando “Leo”; “visitarono” anche la mia casa: sulla porta rimasero le impronte dei chiodi degli scarponi di quando sfondarono l’ingresso a calci. Ma non cercarono in cantina, si limitarono ad arraffare del cibo dalla cucina. Con Renzo Rossi nascondemmo tutti i documenti del S.I.M. e del C.N.L. [di Bordighera (IM)] nel mio giardino, preparandoci al trasferimento di “Leo” in Francia. Il Gruppo Sbarchi Vallecrosia aveva frattanto predisposto una barca. Renzo Rossi con Lotti avevano preavvisato i bersaglieri della necessità di effettuare l’imbarco quanto prima possibile. La collaborazione dei bersaglieri fu determinante per tutte le operazioni del Gruppo Sbarchi. Il sergente Bertelli comandava un gruppo di bersaglieri a Collasgarba – sopra Nervia di Ventimiglia – e aveva manifestato la volontà di aderire alla Resistenza. Fu avvicinato dai fratelli Biancheri, detti Lilò, per stabilire le modalità della diserzione, quando il plotone fu distaccato alla difesa costiera giusto sulla costa di Vallecrosia in prossimità del bunker alla foce del Verbone. I Lilò convinsero allora i bersaglieri a non disertare, ma ad operare dall’interno per consentire ed agevolare le nostre operazioni. Renzo Gianni Biancheri, “Rensu u Longu” in Giuseppe Mac Fiorucci, Op. cit.

6 novembre 1944

Oggi la nave ha sparato continuamente verso Bordighera e Ventimiglia dalle 6 di questa mattina fino alle 16,30.

[n.d.r.: dal diario di una ragazza rimasta ignota, figlia di albergatori di Sanremo]

Renato Tavanti, Sanremo. “Nido di vipere”. Piccola cronaca di guerra. Volume terzo, Atene Edizioni, 2006

All’ospedale [di Bordighera] “Leo” venne curato da due medici che conoscevo bene, il dr. Giribaldi e il dr. Gabetti, e assistito dalla caposala, infermiera Eva Pasini. Il dr. Gabetti mi disse che difficilmente “Leo” sarebbe sopravvissuto e che quindi conveniva ricoverarlo come “ferito da colpo d’arma da fuoco” e non rischiare la vita quando la polizia fascista avesse preso conoscenza del referto.

26 marzo 1945 – Dal CLN di Bordighera, Sezione SIM, al comando della I^ Zona Operativa Liguria – Segnalava che forse un certo “Viriga”, incaricato di compiere un’azione delicata a Vallecrosia, si fosse “lasciato scappare informazioni vitali” e, siccome risultava rifugiato nel frantoio di Massabò [Perinaldo (IM)], chiedeva al comando di svolgere indagini. Aggiungeva che “Renzo” [Renzo Stienca Rossi] si era nuovamente recato in Francia e se ne attendeva il ritorno.

Vincenzo [Manuel Gismondi], Elio [Moraglia] e Federico [Assandria], che avevano tentato di remare fino alla Corsica con Ross e Bell, sopravvissero tutti alla guerra, ma su una collina che domina il porto di Bordighera c’è ora un monumento dedicato ai partigiani che furono giustiziati o uccisi in azione. In cima alla lista c’è Renato Brunati. Beppe e tutta la famiglia Porcheddu furono incredibilmente fortunati e sopravvissero alla guerra. Ross si unì di nuovo al suo reggimento e poco tempo dopo in Europa la guerra finì. Tornò a Bordighera nel 1946 per un gioioso ricongiungimento con la famiglia Porcheddu ed in particolare con Giovanna che avrebbe sposato l’11 ottobre 1946. Anche sua sorella gemella, Amalia, avrebbe sposato un ufficiale britannico, il capitano Philippe Garigue (1917-2008) in una doppia cerimonia a ‘Villa Llo di Mare’.

Nel suo libro “The British Partisan”, Ross riconosce il contributo molto significativo e coraggioso di Beppe a sostegno degli Alleati e della resistenza contro il fascismo. Purtroppo non ho mai conosciuto il mio straordinario nonno, Beppe Porcheddu. Nel dicembre 1947, mentre organizzava una mostra della sua arte a Roma, scomparve per non essere mai più rivisto. Bordighera divenne una seconda casa per i miei genitori dove trascorsero insieme tanti anni felici. Mio padre è morto nel 2012 e mia madre nel 2019. La loro è stata una straordinaria storia d’amore.

David Ross, Ross, Michael (IT), Monte San Martino Trust

La collina di Montenero nella parte sovrastante Località Arziglia di Bordighera

2 aprile 1945 – Dal comando della V^ Brigata, Sez. SIM , prot. n° 370, al Comando della I^ Zona Operativa Liguria ed al comando della II^ Divisione – Venivano comunicate notizie riferite da un non meglio specificato interprete di Bordighera. “… Truppe tedesche e fasciste in allarme di 2° grado. Circa 1000 tedeschi hanno lasciato il fronte di Ventimiglia, dove tuttavia permane una divisione. Tutti i comandi tedeschi sono in procinto di essere trasferiti a Vallebona e a Borghetto [San Nicolò, Frazione di Bordighera]… A Bordighera si trovano solo dei bersaglieri. A Sasso [Frazione di Bordighera] vi sono 30 tedeschi con 2 pezzi d’artiglieria da 105 mm. Dalla punta di Sant’Ampelio di Bordighera a Ventimiglia c’è un bunker ogni 800 metri, ognuno dei quali presidiato da 11 fascisti, di cui un sergente, ed un tedesco. A Montenero [altura situata ampiamente nel territorio di Bordighera] si trovano 50 soldati tedeschi distribuiti in diverse postazioni, di cui alcune risultano finte“. 10 aprile 1945 – Dalla V^ Brigata “Luigi Nuvoloni”, Sez. SIM (Servizio Informazioni Militari), prot. n° 381, al Comando della I^ Zona Operativa Liguria ed al comando della II^ Divisione – Veniva comunicato quanto riferito dall’informatore tedesco La: che nella zona di Bordighera i tedeschi avevano ricevuto l’ordine di tenersi pronti per una prossima partenza per Verona e di comportarsi gentilmente verso la popolazione, e che venivano minate strade e colline… da documenti IsrecIm in Rocco Fava, Op. cit. Tomo II

Due fanti prigionieri fuggirono dal loro vagone

Tra gli uomini che dovettero subire i drammi della storia dopo l’8 settembre 1943 molti furono coloro che provenivano dall’estremo ponente ligure. E tra questi alcune storie personali degne di essere ricordate.

BIANCHERI GIOVANNI (20/1/1918) di Airole. G. a. F. 1^ Settore di Copertura. Catturato il 13 settembre 1943 a Fusine (UD) venne internato in Germania. Rientrato in Italia nel luglio 1945 fu ricoverato in Ospedale a Verona. Morì a Airole il 3 settembre 1945 per una malattia contratta in prigionia.

Il suo compaesano VIALE ANDREA (4/11/1919), aviere della Regia Aeronautica, catturato a Rodi (GRE) il 9 settembre 1943, non ebbe la possibilità di tornare a case e morì il 12 agosto 1944 in prigionia in Germania.

Non tornò più ad Apricale PISANO ENRICO (24/8/1923) marò presso il Comando Marina Egeo disperso a Rodi 11 settembre 1943. Di Bordighera erano BERSIA TERESIO (29/11/21), CALDO VITTORIO LUIGI (23/6/1922), il sottotenente SOLERI GIOVANNI 8/9/12 che morirono nei lager tedeschi, mentre ELLENA MATTEO, (Bordighera 25/1/1915) legionario della XXXIII Btg. Camicie Nere (alcuni legionari dei battaglioni camicie nere subirono la stessa sorte degli altri militari perché rifiutarono anch’essi di combattere a fianco dei tedeschi) disperso a Cattaro (Montenegro) il 30 settembre 1943, LORENZI VITTORIO (Bordighera 15/2/1920) marinaio della Regia Marina disperso a Sebenico (Jug) il 9 settembre 1943.

PASTORE GIOVANNI (12/2/12) di Camporosso disperso il 23 settembre, l’alpino di Castel Vittorio ALBERTI LUIGI (9/1/1920), catturato il 9 settembre a Chiusa all’Isarco (BZ), deceduto il 19 marzo 1944 in Germania come ALLAVENA GIUSEPPE, Castel Vittorio 11/10/1916, aviere scelto Spec. Montatore. Zithain Stalag IV B (Germania), catturato ad Atene il 10 settembre 1943 e deceduto per malattia in Germania il 21 ottobre 1944.

E poi:

TORNATORE ALFREDO, nato a Dolceacqua 14 marzo 1917. del 341^ Rgt. fanteria. deceduto in prigionia il 1 settembre 1944, catturato a Creta nel settembre 1943.

FERRARI FEDERICO LINO (Isolabona 28 aprile 1923), catturato dopo il 9 settembre 1943 in Alto Adige deceduto per malattia a Mauthausen (Sottocampo di Ebensee) il 16 aprile 1944. Una tragica coincidenza dettata dal destino. Federico Ferrari morì a Ebensee il 16 aprile 1944, lo stesso giorno del decesso di Federico Ferrari, ad alcune migliaia di chilometri di distanza, nel suo paese natio, veniva arrestato e deportato, anche lui a Ebensee, il suo compaesano GAVINO ALFREDO (Isolabona 5 maggio 1920) che si spense meno di un anno dopo, A Mauthausen fu internato anche CANE LINDO morto a a Isolabona 1947 per una malattia contratta in prigionia.

PIANETA GILDO (Isolabona 28 novembre 1913) deceduto a Villafranca il 13 settembre 1943, caduto mentre tentava la fuga dal treno durante il trasporto verso la prigionia in Germania. Il fatto venne ricordato dal quotidiano L’Arena del 13 settembre 2013. «Alla stazione di Villafranca, su un binario morto, era fermo un treno bestiame carico di militari italiani che, oltrepassato il Brennero, erano destinati ai campi di prigionia in Germania. Approfittando del treno fermo ed eludendo la sorveglianza, due fanti prigionieri fuggirono dal loro vagone, percorrendo pochi metri lungo la linea e nascondendosi in un cespuglio sotto la massicciata della ferrovia. Uno era Gildo Pianeta, fante di Isolabona, era sposato e a casa l’attendeva il piccolo Adriano. L’altro era Alberto Pomponi, di Bracciano. Ce l’avevano quasi fatta. Sarebbe bastato che tutto calasse nella quiete e al momento opportuno sarebbero schizzati fuori dal cespuglio, perdendosi nelle campagne dei dintorni. Ma non andò così. Da un altro vagone uscì un militare, anch’egli tentò la fuga e riuscì a eclissarsi in un campo di mais. I tedeschi lo avevano però visto. Si lanciarono al suo inseguimento invano. Fu così che, tornando al treno, notarono nascosti nel cespuglio Pomponi e Pianeta, che non ebbero scampo, uccisi da una raffica.».

LIMON CELESTINO di Olivetta San Michele (29/4/1909) del 43^ Rgt. fanteria, catturato da forze tedesche nel settembre 1943 in Albania, detenuto nel Lager di Bor, al sopraggiungere dell’Armata rossa, nell’inverno ’44, venne trasferito nel campo sovietico di Reni dove morì l’1 febbraio 1945, Il Campo di Reni n° 38 si trovava in Ucraina sul mar Nero ai confini con la Romania. Qui furono rinchiusi i militari italiani trovati dai sovietici nel campo di prigionia tedesco di Bor in Serbia. In questo campo sono accertati almeno 673 decessi di detenuti italiani.

COTTA ATTILIO, nato a Olivetta San Michele 24 settembre 1909. Carabiniere Reale 25^ Btg. Catturato a Cettigne (Montenegro) il 2 ottobre 1943. Internato Stalag IX B. Rientrato il 7 luglio 1945.

CASSINI GIUSEPPE, nato a Perinaldo 16 settembre 1916. Serg.te 23^ Sezione Sanità. Stalag tedesco 2 giugno 1944, catturato dopo l’8 settembre 1943.

SICARDI Giovanni, nato a Pigna 2 giugno 1917. Fante 341^ Rgt. fanteria. Baia di Suda, 8 febbraio 1944, disperso in mare nall’affondamento del piroscafo Petrella “adibito per il trasporto di prigionieri italiani dall’Egeo verso la Germania, fu affondato nelle acque di Creta, colpito da siluri del sommergibile HMS Sportsman. Dei 3.173 soldati italiani imbarcati, fatti prigionieri nelle isole dell’Egeo dopo l’8 settembre 1943, solamente 424 si salvarono”.

BOERO RODOLFO, nato a Rocchetta Nervina 21 maggio 1909. Rep. sconosciuto. Jugoslavia 21 settembre 1943

CROESI ENNIO, nato a San Biagio della Cima 14 ottobre 1922. Geniere. Stalag di Altengrabow (Germania) 29 aprile 1944, deceduto in prigionia, catturato dopo l’8 settembre 1943 in località sconosciuta.

MOLINARI ANTONIO, nato a San Biagio della Cima 14 gennaio 1923. + 8 settembre 1943 disperso in località sconosciuta.

MACCARIO ELIO, nato a Soldano 14 maggio 1923. Brigadiere Carabinieri. Germania 31 gennaio 1945, deceduto in prigionia, catturato dopo l’8 settembre 1943 in località sconosciuta.

ANFOSSO GIUSEPPE (Ninò), nato a Soldano 25 settembre 1923. Reparto sconosciuto. Grecia 17 gennaio 1944.

ANFOSSO SILVANO di Giuseppe e Anfosso Silvia, nato a Ventimiglia 26 maggio 1918. Tenente Rgt. Genio artieri. Grecia 18 ottobre 1943.

GIRALDI ALBERTO, nato a Ventimiglia 3 marzo 1923 divisione Acqui, disperso in mare in prossimità di Patrasso il 13 ottobre 1943, per il naufragio della motonave Marguerite impegnata nell’evacuazione di prigionieri italiani da Cefalonia.

GUGLIELMI LORENZO ALDO di Giovanni Battista e Guglielmi Lorenzina, nato a Vallebona 26 marzo 1918. Aviere. Catturato a Pola il 9 settembre 1943, internato in Germania. Rimpatriato dalla prigionia il 5 aprile 1945. Deceduto a Vallebona il 16 aprile 1945 per malatia contrata in prigionia.

LEONE FRANCESCO, nato a Vallecrosia 4 ottobre 1919. Artiglieria. Grecia 20 settembre 1943

ALBERTINI BRUNO, nato a Ventimiglia 20 settembre 1924. G. a F. 27^ Settore. Catturato a Fiume il 19 settembre 1943. Ospedale da Campo di Magdeburgo (Germania) 8 gennaio 1944, deceduto per malattia. Precedentemente internato nei Stalag X B e XI B.

BORRI FEDERICO, nato a Ventimiglia 8 luglio 1922. Cannoniere Marina Mil.. Rodi 11 settembre 1943, disperso.

COLTELLI GIOVANNI di Giulio e Lanteri Petronilla, nato a Ventimiglia 3 aprile 1923. 8^ Rgt. Bersaglieri. Germania 15 maggio 1944, deceduto in prigionia.

LORENZI GIOBATTA, nato a Ventimiglia 1 ottobre 1923. Cannoniere Marina Mil.. Rodi 11 settembre 1943, disperso.

Questa è una lista, che, come tutte le liste, può risulta asettica e non permette di valutare appieno la tragedia di tutti questi ragazzi che morirono resistendo consapevolmente o meno alla violenza imposta da una ideologia deteriore, moltissimi altri, i cosidetti IMI, riuscirono a tornare alle proprie case dopo mesi e mesi di fame, sofferenze, fatiche dalla schiavitù imposta loro dal nazismo.

Tra i tanti volti sconosciuti vorrei ricordare in modo particolare quattro figure, quattro ufficiali che attraverso il loro sacrificio, in modo diverso e con conclusioni diverse, diedero lustro al territorio che li vide nascere.

Il primo è il capitano di Vallecrosia ANTONIO VALGOI (19 agosto 1907) del 3° raggruppamento artiglieria di C.A. (Corpo d’Armata) caduto a Cefalonia il 22 settembre 1943, fucilato come quasi tutti gli ufficiali e sottuficiali della Divisione Acqui e MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE alla memoria. Questa è la motivazione della decorazione: «Comandante di reparto munizioni e viveri di un gruppo d’artiglieria, nei giorni immediatamente successivi all’armistizio partecipava attivamente e valorosamente ad aspra lotta. Al profilarsi dell’insuccesso delle nostre armi, informato dai suoi artiglieri che gli Ufficiali venivano passati per le armi e sollecitato a rifugiarsi all’ospedale militare, dove avrebbe potuto facilmente confondersi col personale sanitario perché laureato in medicina e chirurgia, rifiutava con orgogliosa fierezza il suggerimento per rimanere, fino all’ultimo, accanto ai soldati che la Patria gli aveva affidato. Subito dopo la cattura accortosi che il Comandante dell’unità avversaria faceva schierare armi automatiche intorno al Reparto, con l’intento di sterminare indiscriminatamente i suoi dipendenti, si portava decisamente avanti a tutti e dichiarava: “Sono io il Comandante di questi uomini. Sparate su di me”. Aveva appena finito di pronunciare queste parole che una raffica lo abbatteva esanime al suolo unitamente ai suoi valorosi artiglieri – Argostoli-Cefalonia (Grecia) 22 settembre 1943 MOVM.»

CASELLA ALDO, nato a Ventimiglia 12 marzo 1915, tenente dell’84° Rgt fanteria, che dopo l’8 settembre continuò a combattere ma contro i tedeschi nella Divisione Garibaldi sorta raccogliendo i superstiti delle divisioni del R.E.I. Veneza, Taurinense ed Emilia di stanza in Montenegro e Serbia. Combattè a fianco delle brigate partigiane jugoslave, contro i tedeschi. Tra l’8 settembre ’43 e la conclusione del conflitto si contano più di 20.000 caduti tra le file italiane. Al suo comando il generale CARLO RAVNIC che si spense a Bordighera il 2 marzo 1996. Casella cadde in combattimento il 18 ottobre 1944 a Brodarevo in Montenegro. Gli venne conferita una Medaglia di Bronzo al Valor Militare con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia, già distintosi in precedenti azioni di guerra, si prodigava costantemente per il sempre maggiore rendimento bellico del reparto. Durante un furioso attacco di preponderanti forze nemiche guidava più volte all’assalto i propri uomini, sempre primo ove era maggiore il pericolo, più necessaria la presenza del comandante. Nella conseguente azione di sganciamento metteva in luce tutta la sua perizia. Il suo alto amor patrio, il suo sentito attaccamento al dovere. – Brodarevo, 16 novembre 1943. MBVM.»

il maggiore dei Carabinieri LIVIO DUCE, nato a Ventimiglia il 5 dicembre 1897. Studente al terzo anno di ingegneria all’Università di Genova, si arruolò volontario per partecipare alla Grande Guerra.

Al momento della mobilitazione nel 1940 fu trasferito all’XI Btg. mobilitato dell’Arma, al cui comando venne inviato in Dalmazia. Nel 1942 promosso maggiore, assumeva il comando del III C. A. dei Carabinieri impiegato per il controllo dell’Attica. Catturato nel settembre 1943 dai tedeschi, venne fucilato il 24 settembre 1943. «Comandante di battaglione carabinieri in territorio di occupazione, caduto in una imboscata con una piccola colonna e circondato da sovverchianti forza nemiche opponeva, benché ferito, accanita ed eroica resistenza imponendosi all’ammirazione degli stessi avversari, finché ferito un aseconda volta, sopraffatti e caduti quasi tutti i componenti della colonna, veniva catturato. Sottoposto ad indicibili sevizie materiali e morali, rifiutava sdegnosamente l’offerta di aver salva la vita a patto di sottoscrivere falsa dichiarazione atta a trarre in inganno altri reparti italiani. Appreso che un compagno di prigionia era stato fucilato dichiarava che, se gli fosse toccata la stessa sorte, avrebbe saputo morire da «italiano e da Carabiniere». Condotto al luogo del suplizio manteneva col suo contegno fede alla promessa, finché cadeva fulminato dal piombo del nemico che ne aveva soppresso il corpo ma non piegato lo spirito. Ammirevole esempio di virile coraggio e di elette virtù militari. – Montagne dell’Attica (Grecia), agosto 1943 – gennaio 1944. MOVM alla memoria.»

ADOLFO RIVOIR, nato a Vallecrosia nel 1895, figlio di genitori di fede valdese. Combattente nella prima guerra mondiale come sottufficiale di complemento, venne ferito gravemente, prima sul Monte Fior, poi sull’Ortigara. All’entrata in guerra dell’Italia nel 1940 Adolfo Rivoir è già un uomo maturo, sposato e con due figli piccoli. Combatte sul fronte greco-albanese; il 15 dicembre 1940 viene ferito gravemente sul Var i Lamit e nel luglio 1941 riceve la medaglia d’oro. Quando riprende in pieno le forze viene assegnato al Comando del 5° Reggimento alpini, quale comandante della caserma di Fortezza, presso Merano. L’8 settembre viene catturato dai tedeschi e inizia per lui l’internamento. Prima a Tschenstochau in Polonia, sede dello Oflag 367, poi a Norimberga, Oflag D, fino al 19 febbraio quando arriva a Altengrabow, Oflag A. Il 4 maggio del ’45 viene liberato dei sovietici e l’8 maggio comincia l’odissea che si conclude con il ritorno a Torre Pellice il 5 settembre 1945. Per tutta la durata della prigionia Adolfo Rivoir celò su di se la bandiera del V Alpini, che al momento dell’arresto riuscì a portare con sé, conservandola e nascondendola, sfuggendo sempre ai controlli dei tedeschi, fino a portarla in salvo in Italia. La sua odissea di prigioniero nei campi tedeschi è raccontata nel libro di Ivetta Fuhrmann, L’ufficiale che salvò la bandiera – Diario di prigionia in Polonia e in Germania, Claudiana, 2013.

Per ultima, un’esperienza diversa. Un ventimigliese che dopo l’8 settembre non fu costretto a salire sui monti, oppure entrare in clandestinità. Non conobbe neanche le sofferenze della prigionia ma partecipò alla Resistenza contro il nazifascismo combattendo nel CORPO ITALIANO DI LIBERAZIONE.

CROVESI IVO, nato a Saorge nel 1920 e residente a Ventimiglia. Frequenta il corso AUC e al termine viene nominato sottotenente e destinato al 5º alpini, battaglione Morbegno; dovrebbe partire per la Russia ma una domanda, presentata tempo addietro, per un corso paracadutisti, lo fa partire per Tarquinia dove, alla fine del periodo di addestramento, viene destinato alla divisione Nembo di rincalzo alla Folgore, impegnata nei deserti della Libia. Il suo reparto, in attesa d’impiego, è accantonato in Sardegna. Arriva l’8 settembre e una mattina la sua caserma è circondata dai Tedeschi che, con una sydecar e pochi camion di soldati, chiedono al comandante di arrendersi. Questi risponde che se loro sono accerchiati, i suoi soldati hanno cinquemila paracadutisti attorno, pronti ad aprire il fuoco. Si arriva ad un gentleman agreement e il reparto germanico viene scortato fino alle Bocche di Bonifacio e lasciato andare in Corsica. La divisione Nembo, nel frattempo rinforzata dei resti delle battaglie in Libia, viene trasferita a Napoli. Gli Americani li vogliono al loro fianco, gli Inglesi li considerano prigionieri di guerra e così per due volte salgono e scendono dalle navi, senza sapere se destinati al fronte o a un campo di concentramento. A Ortona, la sua divisione partecipa per la prima volta ad operazioni di guerra e, benché male armati e con soli due cannoni, escono spesso in avanguardia in micidiali campi minati e sostengono aspri combattimenti sull’Appennino a Filtrano, Castellone di Suada e Grinzano, nel Bolognese. Negli ultimi giorni di guerra, a Casalecchio dei Conti, nel Bolognese, nel corso di cruenti combattimenti con le truppe tedesche, viene decorato con una medaglia di Bronzo. Nel dopoguerra si trasferisce in Venezuela dove, per anni, presiede la locale Associazione Nazionale Alpini. Ritornava spesso a Ventimiglia e mantenne sempre vivi i contatti con gli amici ventimigliesi.

«Motivazione Medaglia d’Argento al Valor Militare

Crovesi Ivo, Sottotenente Rgt. Paracad. “Nembo”, II Btg.

– Comandante di un plotone fucilieri di provato valore, durante una giornata di aspri combattimenti, organizzava il fuuoco delle sue armi in modo da infligere al nemico notevoli perdite e dare valido appoggio ad altri plotoni della sua compagnia. Assicurava il rifornimento munizioni del reparto fortemente impegnato, trascinando con l’esempio i suoi uomini, attraverso un terreno aspro, intensamente battuto dal fuoco nemico. Nobile esempio di attaccamento al dovere. – Casalecchio dei Conti, 19 aprile 1945. MBVM».

Giorgio Caudano, Gli eroi sono tutti giovani e belli. I Caduti della Lotta di Liberazione nella I^ Zona Operativa Liguria, ed. in pr., 2020

[ n.d.r.: altri lavori di Giorgio Caudano: Marco Cassini e Giorgio Caudano, Bordighera al tempo di Bicknell e Monet, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, 2021; Giorgio Caudano, L’immagine ritrovata. Ventimiglia e dintorni nei dipinti dell’Ottocento e primo Novecento, Alzani Editore, 2021; La libera Repubblica di Pigna. Parentesi di democrazia (29 agosto 1944 – 8 ottobre 1944), (a cura di) Paolo Veziano con il contributo di Giorgio Caudano e di Graziano Mamone), Comune di Pigna, IsrecIm, Fusta Editore, 2020; Giorgio Caudano, Dal Mare alla Trincea… memorie di uomini, BB Europa, Cuneo, 2019; Silvia Alborno, Gisella Merello, Marco Farotto, Marco Cassini, Giorgio Caudano, Franck Vigliani, curatori della mostra Claude Monet, ritorno in Riviera, catalogo a cura di Aldo Herlaut, Silvana Editoriale, Milano 2019; La Magnifica Invenzione. I pionieri della fotografia in Val Nervia 1865-1925, a cura di Marco Cassini e Giorgio Caudano, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, 2016; Giorgio Caudano, Pigna. Storia di un paese, ed. in pr., 2016 ]

Ebrei deportati, arrestati a Bordighera

Raimonda Devaux, figlia di Luciano Devaux e Elisa Carrier è nata in Francia a Chauny il 31 luglio 1901. Coniugata con Orlando Perera. Arrestata a Bordighera (Imperia). Deportata nel campo di concentramento di Bergen Belsen. È sopravvissuta alla Shoah.

luogo di arresto: Bordighera

data di arresto: 15/02/1944

luogo di detenzione: IMPERIA carcere

luogo di raccolta: FOSSOLI campo

numero di convoglio: convoglio n. 17, FOSSOLI campo 02/08/1944

data di partenza del convoglio: 02/08/1944

data di arrivo del convoglio: 05/08/1944

campo di destinazione: Bergen Belsen

Elide Levi è nata in Italia a Modena il 7 agosto 1875. Coniugata con Giuseppe Benedetto Bassani. Arrestata a Bordighera (Imperia). Deportata nel campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuta alla Shoah.

luogo di arresto: Bordighera

data di arresto: 24/10/1943

luogo di detenzione: MILANO carcere

luogo di raccolta: MILANO carcere

destino: Morto/a in campo di sterminio

numero di convoglio: convoglio n. 06, MILANO carcere 30/01/1944

data di partenza del convoglio: 30/01/1944

data di arrivo del convoglio: 06/02/1944

campo di destinazione: Auschwitz

numero di matricola: S

Giuseppe Benedetto Bassani, figlio di Isacco Bassani e Delfina Colorni è nato in Italia a Modena l’ 11 novembre 1866. Coniugato con Elide Levi. Arrestato a Bordighera (Imperia). Deportato nel campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuto alla Shoah.

luogo di arresto: Bordighera

data di arresto: 24/10/1943

luogo di detenzione: MILANO carcere

luogo di raccolta: MILANO carcere

destino: Morto/a in campo di sterminio

numero di convoglio: convoglio n. 06, MILANO carcere 30/01/1944

data di partenza del convoglio: 30/01/1944

data di arrivo del convoglio: 06/02/1944

campo di destinazione: Auschwitz

numero di matricola: S

Linda Misrachi è nata in Turchia a Istanbul nel 1892. Arrestata a Bordighera (Imperia). Deportata nel campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuta alla Shoah.

luogo di arresto: Bordighera

data di arresto: 26/11/1943

luogo di detenzione: IMPERIA carcere

luogo di raccolta: MILANO carcere

destino: Morto/a in campo di sterminio

numero di convoglio: convoglio n. 5, MILANO carcere 06/12/1943

data di partenza del convoglio: 06/12/1943

data di arrivo del convoglio: 11/12/1943

campo di destinazione: Auschwitz

numero di matricola: –

Virginia Misrachi è nata in Turchia a Istanbul nel 1872. Arrestata a Bordighera (Imperia). Deportata nel campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuta alla Shoah.

luogo di arresto: Bordighera

data di arresto: 26/11/1943

luogo di detenzione: IMPERIA carcere

luogo di raccolta: MILANO carcere

destino: Morto/a in campo di sterminio

numero di convoglio: convoglio n. 5, MILANO carcere 06/12/1943

data di partenza del convoglio: 06/12/1943

data di arrivo del convoglio: 11/12/1943

campo di destinazione: Auschwitz

numero di matricola: S

Isaac Assa, figlio di Salvatore Assa e Mercada Behar è nato in Turchia a Istanbul il 12 dicembre 1882. Coniugato con Camelia Abolaffio. Arrestato a Bordighera (Imperia). Deportato nel campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuto alla Shoah.

luogo di arresto: Bordighera

data di arresto: 18/11/1943

luogo di detenzione: GENOVA carcere

luogo di raccolta: MILANO carcere

destino: Morto/a in campo di sterminio

numero di convoglio: convoglio n. 05, MILANO carcere 06/12/1943

data di partenza del convoglio: 06/12/1943

data di arrivo del convoglio: 11/12/1943

campo di destinazione: Auschwitz

numero di matricola: S

Gabriella Perera, figlia di Orlando Perera e Raimonda Devaux è nata in Italia a Genova il 26 aprile 1932. Arrestata a Bordighera (Imperia). Deportata nel campo di concentramento di Ravensbrueck. È sopravvissuta alla Shoah.

luogo di arresto: Bordighera

data di arresto: 15/02/1944

luogo di detenzione: VALLECROSIA campo

luogo di raccolta: FOSSOLI campo

numero di convoglio: convoglio n. 16, FOSSOLI campo 02/08/1944

data di partenza del convoglio: 02/08/1944

data di arrivo del convoglio: 05/08/1944

campo di destinazione: Ravensbrueck

numero di matricola: 49542

Mirella Perera, figlia di Orlando Perera e Raimonda Devaux è nata in Italia a Milano il 4 dicembre 1924. Arrestata a Bordighera (Imperia). Deportata nel campo di concentramento di Ravensbrueck. È sopravvissuta alla Shoah.

luogo di arresto: Bordighera

data di arresto: 15/02/1944

luogo di detenzione: VALLECROSIA campo

luogo di raccolta: FOSSOLI campo

numero di convoglio: convoglio n. 16, FOSSOLI campo 02/08/1944

data di partenza del convoglio: 02/08/1944

data di arrivo del convoglio: 05/08/1944

campo di destinazione: Ravensbrueck

numero di matricola: ?

data di liberazione: 15/04/1945

Clotilde Segre, figlia di Emanuele Segre e Vittorina Levi è nata in Italia a Torino il 9 maggio 1875. Arrestata a Bordighera (Imperia). Deportata nel campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuta alla Shoah.

luogo di arresto: Bordighera

data di arresto: 26/11/1943

luogo di detenzione: IMPERIA carcere

luogo di raccolta: MILANO carcere

destino: Morto/a in campo di sterminio

numero di convoglio: convoglio n. 05, MILANO carcere 06/12/1943

data di partenza del convoglio: 06/12/1943

data di arrivo del convoglio: 11/12/1943

campo di destinazione: Auschwitz

numero di matricola: S

Eva Raffaella Segre, figlia di Emanuele Segre e Vittorina Levi è nata in Italia a Moncalieri il 10 settembre 1885. Coniugata con Salvatore Samuele Segre. Arrestata a Bordighera (Imperia). Deportata nel campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuta alla Shoah.

luogo di arresto: Bordighera

data di arresto: 24/11/1943

luogo di detenzione: GENOVA carcere

luogo di raccolta: MILANO carcere

destino: Morto/a in campo di sterminio

numero di convoglio: convoglio n. 05, MILANO carcere 06/12/1943

data di partenza del convoglio: 06/12/1943

data di arrivo del convoglio: 11/12/1943

campo di destinazione: Auschwitz

numero di matricola: –

Salvatore Samuele Segre figlio di Bonaiuto Segre è nato in Italia a Saluzzo il 13 settembre 1880. Coniugato con Eva Raffaella Segre. Arrestato a Bordighera (Imperia). Deportato nel campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuto alla Shoah.

luogo di arresto: Bordighera

data di arresto: 24/11/1943

luogo di detenzione: GENOVA carcere

luogo di raccolta: MILANO carcere

destino: Morto/a in campo di sterminio

numero di convoglio: convoglio n. 05, MILANO carcere 06/12/1943

data di partenza del convoglio: 06/12/1943

data di arrivo del convoglio: 11/12/1943

campo di destinazione: Auschwitz

numero di matricola: S

Eleonora Bensussan figlia di Bonomo Bensussan è nata in Grecia a Salonicco. Coniugata con Alberto Mosseri. Arrestata a Bordighera (Imperia). Deportata nel campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuta alla Shoah.

luogo di arresto: Bordighera

data di arresto: 26/11/1943

luogo di detenzione: IMPERIA carcere

luogo di raccolta: MILANO carcere

destino: Morto/a in campo di sterminio

numero di convoglio: convoglio n. 5, MILANO carcere 06/12/1943

data di partenza del convoglio: 06/12/1943

data di arrivo del convoglio: 11/12/1943

campo di destinazione: Auschwitz

numero di matricola: –

Camelia Abolaffio figlia di Jacob Abolaffio è nata in Turchia a Smirne il 24 marzo 1902. Coniugata con Isaac Assa. Arrestata a Bordighera (Imperia). Deportata nel campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuta alla Shoah.

luogo di arresto: Bordighera

data di arresto: 18/11/1943

luogo di detenzione: GENOVA carcere

luogo di raccolta: MILANO carcere

destino: Morto/a in campo di sterminio

numero di convoglio: convoglio n. 05, MILANO carcere 06/12/1943

data di partenza del convoglio: 06/12/1943

data di arrivo del convoglio: 11/12/1943

campo di destinazione: Auschwitz

numero di matricola: S

André Jacques Assa, figlio di Isaac Assa e Camelia Abolaffio è nato in Francia a Parigi l’ 11 maggio 1927. Arrestato a Bordighera (Imperia). Deportato nel campo di sterminio di Auschwitz. È sopravvissuto alla Shoah.

luogo di arresto: Bordighera

data di arresto: 18/11/1943

luogo di detenzione: GENOVA carcere

luogo di raccolta: MILANO carcere

numero di convoglio: convoglio n. 05, MILANO carcere 06/12/1943

data di partenza del convoglio: 06/12/1943

data di arrivo del convoglio: 11/12/1943

campo di destinazione: Auschwitz

numero di matricola: 167971

data di liberazione: 11/04/1945

[…] Fonti: Il libro della memoria : gli ebrei deportati dall’Italia, 1943-1945 / Liliana Picciotto ; ricerca della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea. – Ed. 2002: altri nomi ritrovati. – Milano : Mursia, 2002, pp. 77-80, pp. 66-71.

Digital Library

[…] Abbiamo qualche cifra legata all’attività di questo campo?

“Il campo di raccolta di Vallecrosia funzionò come tale, dal 9 febbraio al 2 agosto 1944, secondo quanto risulta da una relazione del Questore di Imperia del 10 agosto 1944 e da quella del Direttore del campo, del 28 giugno 1944, indirizzate entrambe al Ministero dell’Interno della Repubblica Sociale. In esso vennero detenuti, ciascuno per un periodo assai breve: circa 40 persone. A questo proposito, interessante è la vicenda che di due sorelle detenute, Gabriella e Mirella Perera e della loro madre, Raimonda Devaux, arrestate tutte insieme, in quanto ebree, a Bordighera, dove abitavano, il 15 febbraio del 1944 e subito portate al campo di Vallecrosia. Un altro figlio della signora Devaux fu arrestato, come ebreo, a Milano, l’11 settembre del 1944 e finì anch’egli in un Konzentration-lager in Germania. E’ da ricordare, in riferimento a questa vicenda, che il padre, Orlando Perera, non fu arrestato, poiché di religione cattolica; i suoi tre figli invece lo furono e vennero successivamente deportati in Germania, in quanto ritenuti automaticamente ebrei poiché nati da donna ebrea e, secondo la legge talmudica, tutti i nati da donna ebrea sono considerati ebrei”.

Quale epilogo ebbe la vicenda delle sorelle Perera?

“Gabriella, che all’epoca aveva 12 anni, venne poi trasferita da Vallecrosia al centro di raccolta di Fassoli da cui venne inviata al carcere di Verona e quindi al Konzentrationlager di Ravensbrueck. Fu liberata dagli americani, il 30 aprile del 1945e rientrò in Italia. Mirella, all’epoca ventenne, assieme alla madre finì al Konzentrationlager di Bergen-Belsen e venne liberata dagli americani, il 15 aprile del 1945, rientrando quindi in Italia. Durante la loro breve detenzione nel “campo” di Vallecrosia le sorelle Perera e la loro madre furono assistite da alcune compagne di scuola di Mirella: Angela Biancheri ed Esterina Ursida, che, rientrando a casa dalla Scuola Maria Ausiliatrice di Vallecrosia e passando accanto al campo, portarono loro viveri di conforto”.

Ci sono altre storie che possiamo ricordare?

“Altra vicenda interessante du quella di Franco Bragadin che, nel mese di febbraio del 1944, prese alloggio al primo piano della villetta di Giorgio Pellegrino nella via Romana, attuale civico 73, per poter essere vicino e assistere la moglie ebrea, arrestata a Imperia, il 12 febbraio del 1944 e detenuta nel campo di Vallecrosia, sino al 22 febbraio del 1944, quando venne inviata al campo di Fossoli, per poi essere trasferita in Germania. Pare che si sia salvata e che abbia poi preso dimora a Genova”.

Gustavo Ottolenghi intervistato da Fabrizio Tenerelli, Shoah, a Vallecrosia quel campo di concentramento terribile ma sconosciuto, Vivi Israele, 24 gennaio 2019

Non c’erano rose a Ravensbrück nell’estate del 1944, quando Gabriella Perera, dodici anni, arrivò al lager nascosto tra i boschi, 80 chilometri a nord di Berlino, insieme con la mamma Raimonda Devaux e la sorella ventenne Mirella, portate via a febbraio, dalla loro casa di Bordighera, dai repubblichini. Erano partite da Vallecrosia, estremo ponente ligure: un piccolo campo di raccolta della Rsi – praticamente dimenticato o più facilmente una memoria rimossa, com’è accaduto a decine e decine di altri in Italia – un edificio austero a neanche quindici chilometri dal confine francese che avrebbe significato la salvezza e la libertà, per lei come per le altre donne ebree recluse. Una ex caserma diventata prigione per gli ebrei e i detenuti politici ma anche per i militari che si erano rifiutati di aderire alla Repubblica sociale, insieme con le famiglie dei partigiani e dei giovani renitenti al bando di Badoglio. Gabriella, che riuscì a tornare, dopo aver trascorso un anno tra Ravensbrück e Bergen Belsen, e a vivere la sua vita a Genova, raccontava cinquant’anni dopo il suo disorientamento ma anche l’amarezza e la rassegnazione: nella sua famiglia, come in molte altre, si sapeva quale futuro fosse destinato agli ebrei; la speranza di sopravvivere, o anche solo di non vivere al peggio quei mesi, era affidata all’incontro con poche, singole persone, e ai loro comportamenti.

I tedeschi mi hanno tolto tutto e, inoltre, mi hanno umiliata con l’intenzione di disumanizzarmi; però nella cattiva sorte sono stata fortunata. Infatti, una kapò mi aveva offerto un po’ del suo spazio in un letto che era molto meglio del mio. L’orrore che ha affrontato, invece, Gabriella non lo racconta. Nella sua testimonianza, davanti ai ragazzi di una scuola media, dice di aver assistito a episodi tragici e di averli anche subiti «ma non posso descriverli perché siete troppo piccoli»

[…] No, non c’erano le rose, allora. Ci sono oggi, piantate lungo i muri della recinzione, sopra la terra che ricopre ciò che resta delle tante che da quel campo, nascosto tra i boschi, affacciato su un laghetto circondato da conifere e betulle […]

tratto da “DESTINAZIONE RAVENSBRÜCK. L’orrore e la bellezza nel lager delle donne” di DONATELLA ALFONSO, LAURA AMORETTI, RAFFAELLA RANISE

Redazione, Destinazione Ravensbruck. Le rose fioriranno ancora, ANPI Genova, 4 febbraio 2020

Alcune erano bambine, partite sole o con l’intera famiglia, altre ragazze di vent’anni, madri di famiglia oppure già anziane.

Sui treni che le portavano al campo di concentramento di Ravensbrück il lager delle donne, a nord di Berlino, finirono detenute politiche, prostitute, o appartenenti a famiglie ebraiche. Reiette da isolare, da eliminare, per il regime nazista. Mille tra le italiane deportate, di ogni età, non tornarono mai: tra loro anche alcune passate per un piccolo e quasi dimenticato centro di detenzione nell’estremo ponente ligure, a Vallecrosia, simbolo del desiderio di rimozione. La storia di queste donne, ragazze e bambine, i ricordi, la capacità che ebbero molte di loro, nonostante la tragedia che stavano vivendo, di ritrovare un affetto, un gesto, un sorriso, si affiancano ai momenti più cupi vissuti nel lager e, per le sopravvissute, riportati nella vita vissuta a partire dal loro ritorno […]

Donatella Alfonso, Laura Amoretti, Raffaella Ranise, Destinazione Ravensbrück. L’orrore e la bellezza nel lager delle donne, All Around, 2020

Campo di concentramento di Vallecrosia

Data:

28-02-1944

Ente intestario:

Repubblica sociale italiana. Commissariato PS di Ventimiglia. Campo di concentramento di Vallecrosia

Autore:

Marchetti

Qualifica:

Commissario di Polizia. Dirigente del campo

Destinatario:

Comando Guardia Nazionale Repubblicana Ventimiglia

Contenuto:

Ordine di trasferimento di due donne ebree dal campo di concentramento di Vallecrosia al campo di concentramento di Fossoli.

Luoghi citati:

Vallecrosia – Campo di concentramento RSI Fossoli – Campo di concentramento RSI

documento riprodotto in I campi fascisti

Nel caso di Ross e dei suoi compagni quei partigiani furono salutati come eroi

Le prime voci di antifascismo a Vallecrosia si ebbero nel 1940/41 da parte di Achille [Lamberti “Andrea“], di Francesco “Cé” Garini, di “Girò”(1), di Aldo Lotti e di altri. Un antifascismo molto riservato, anche perché le ritorsioni erano molto dure, come nel caso di Alipio Amalberti (2), zio materno di “Girò“, che per aver gridato in un bar di Vallecrosia “Viva la Francia” venne dapprima schedato e successivamente costantemente perseguitato, fino a essere fucilato per ritorsione dopo essere stato preso come ostaggio. Renato “Plancia” Dorgia in Giuseppe Mac Fiorucci, Gruppo Sbarchi Vallecrosia, ed. Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia – Comune di Vallecrosia (IM) – Provincia di Imperia – Associazione Culturale “Il Ponte” di Vallecrosia (IM), 2007

(1) Gireu/Giraud, Pietro Gerolamo Marcenaro, il quale risultava latitante già nel verbale della Questura (fascista) di Imperia del 15 giugno 1944, riferito alle indagini ed agli arresti effettuati verso la fine di maggio nella zona di Ventimiglia e di Bordighera a danno del costituendo CLN di Ventimiglia, del già esistente CLN di Bordighera, del gruppo antifascista “Giovane Italia” e di altri patrioti collegati, documento edito in don Nino Allaria Olivieri, Ventimiglia partigiana… in città, sui monti, nei lager 1943-1945, a cura del Comune di Ventimiglia, Tipolitografia Stalla, Albenga, 1999, pp. 9, 24

(2) Alipio Amalberti nato a Soldano (IM) l’11 febbraio 1901… Già nelle giornate che seguirono l’8 settembre metteva in piedi un’organizzazione per finanziare ed armare i gruppi che si stavano formando in montagna [a Baiardo, borgo in altura, alle spalle di Sanremo] insieme a Renato Brunati [di Bordighera, fucilato dalle SS il 19 maggio 1944 sul Turchino] e Lina Meiffret [proprietaria di una villa poco fuori Baiardo, punto di riferimento e talora rifugio di quella piccola banda, venne deportata pochi mesi dopo in un campo di concentramento in Germania, da cui tornò fortemente provata, ma salva]. Amalberti fu arrestato il 24 maggio 1944 a Vallecrosia e tenuto come ostaggio, in quanto segnalato più volte come sovversivo. Venne fucilato a Badalucco il 5 giugno 1944 come ritorsione ad un'azione del distaccamento di Artù <Arturo Secondo> compiuta il 31 maggio 1944. Giorgio Caudano [Giorgio Caudano, Dal Mare alla Trincea… memorie di uomini, BB Europa, Cuneo, 2019; Silvia Alborno, Gisella Merello, Marco Farotto, Marco Cassini, Giorgio Caudano, Franck Vigliani, curatori della mostra Claude Monet, ritorno in Riviera, catalogo a cura di Aldo Herlaut, Silvana Editoriale, Milano 2019; La Magnifica Invenzione. I pionieri della fotografia in Val Nervia 1865-1925, a cura di Marco Cassini e Giorgio Caudano, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, 2016]